"L’évolution des ratios dans le cinéma et l’audiovisuel", dans les pages du magazine "Mediakwest"

Alors que certains réalisateurs explorent des formats inédits ou dynamiques, les professionnels de la postproduction, de la projection et de la photographie doivent s’adapter à cette évolution, parfois au prix de défis logistiques et techniques. Comment analyser cette mutation, ses origines, ses implications et quelles sont les pistes pour un meilleur encadrement des pratiques ?

Le patrimoine cinématographique comme point de départ

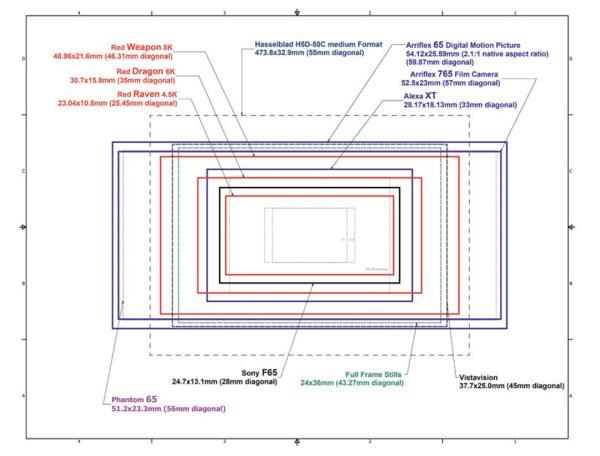

La multiplicité des ratios d’image n’est pas une nouveauté dans le monde du cinéma. Comme le souligne Éric Chérioux, directeur technique de la CST (Commission supérieure technique de l’image et du son), des formats variés comme le 1,33, le 1,37 ou le 1,66 étaient déjà largement utilisés à l’époque du 35 mm. Ces formats dits patrimoniaux, hérités de la pellicule, continuent d’influencer les choix esthétiques des réalisateurs et directeurs de la photographie aujourd’hui.

Cependant, l’avènement du numérique a rationalisé les standards de projection autour de deux formats principaux : le flat (1,85) et le Scope (2,39). Ces deux ratios, correspondant à la taille des écrans de cinéma, dominent les salles, bien que des formats intermédiaires ou hybrides continuent d’émerger. « Certains pays plébiscitent plutôt le Scope, ce qui est le cas de la France, et d’autres le flat, notamment aux États-Unis. Mais on peut trouver les deux ratios dans la plupart des pays », explique Éric Chérioux.

Le numérique : un outil de liberté ?

Avec l’arrivée du cinéma numérique, le DCP (Digital Cinema Package) a permis de s’affranchir des limites physiques de la pellicule. Techniquement, tout ratio peut désormais être projeté, à condition d’être intégré dans un flat ou un Scope. Cette liberté technique a ouvert la voie à une explosion de formats, mais elle a également généré de nouvelles complexités.

Pour projeter les films dans les meilleures conditions possibles, des recommandations de nommage de fichier existent et des ratios obligatoires sont désignés. L’ISDCF (Intersociety Digital Cinema Forum) fait de la recommandation de bonne pratique sans caractère obligatoire sur la convention de nommage du fichier dans le DCP. Chaque fichier, à l’intérieur du DCP, va avoir un nom correspondant à des caractéristiques qui lui sont propres (image et son). Chaque film peut présenter différentes versions de fichiers (CPL – composition playlist) et le projectionniste va sélectionner celui qui correspond aux caractéristiques techniques de la salle dans laquelle le film va être projeté. [...]

Le point de vue des directeurs de la photographie

Pour les directeurs de la photographie comme Pascale Marin, AFC, le choix du ratio est une décision artistique centrale, souvent discutée très tôt avec le réalisateur. Elle explique que certains décors ou mises en scène appellent naturellement des compositions plus verticales ou horizontales, influençant directement le format choisi. « C’est vraiment un choix artistique aussi crucial que le choix de la caméra et des optiques », insiste la directrice de la photographie.

Les discussions peuvent amener le réalisateur et son directeur de la photographie à réaliser des choix originaux. Pascale Marin souligne que certains réalisateurs optent pour des looks anamorphiques sans nécessairement utiliser le ratio correspondant. Par exemple, un tournage en anamorphique peut être finalisé en 1,78 ou 2, offrant un rendu visuel unique tout en s’adaptant aux contraintes de diffusion.

Pascale Marin a également récemment travaillé pour une série produite par Arte, "Patience mon amour", de Camille Duvelleroy, conçue en 9:16, format vertical adapté aux smartphones. Ce choix, bien que peu conventionnel pour un film de cinéma, reflète l’évolution des usages et ouvre de nouvelles possibilités. D’un point de vue narratif et artistique, ce ratio a permis de réaliser des plans originaux, et de servir la proximité que le spectateur peut avoir avec le personnage. « Des plans insatisfaisants à l’horizontale pouvaient l’être à la verticale. »

L’objectif est de permettre aux réalisateurs et aux directeurs de la photographie de pouvoir opérer des choix artistiques qui ne seront pas altérés au moment de la projection. [...]

- Lire l’article en entier sur le site Internet de Mediakwest.

(Avec l’aimable autorisation de son autrice et de la rédaction de Mediakwest)

En

En Fr

Fr